恩林寺の寺報『頭陀袋』は毎月1回発行しております。

恩林寺の寺報『頭陀袋』は毎月1回発行しております。

和尚さんが首にぶら下げている黒い袋、お経の本・仏具・それにお布施…

なんでも入る袋から何がこぼれ出ますやら…

寺報 頭陀袋

寺報 頭陀袋頭陀袋145 令和6年7月号

釈尊のおさとし 裕福な家の若い嫁であったキサーゴータミーは一人息子の男の子を幼くして亡くしました。気が狂い、冷たくなった死骸を抱いて巷に出かけ「この子を生き返らせることができないか?子供の病を治すものがいないか?」と訪ね...

恩林寺の寺報『頭陀袋』は毎月1回発行しております。

恩林寺の寺報『頭陀袋』は毎月1回発行しております。

和尚さんが首にぶら下げている黒い袋、お経の本・仏具・それにお布施…

なんでも入る袋から何がこぼれ出ますやら…

寺報 頭陀袋

寺報 頭陀袋釈尊のおさとし 裕福な家の若い嫁であったキサーゴータミーは一人息子の男の子を幼くして亡くしました。気が狂い、冷たくなった死骸を抱いて巷に出かけ「この子を生き返らせることができないか?子供の病を治すものがいないか?」と訪ね...

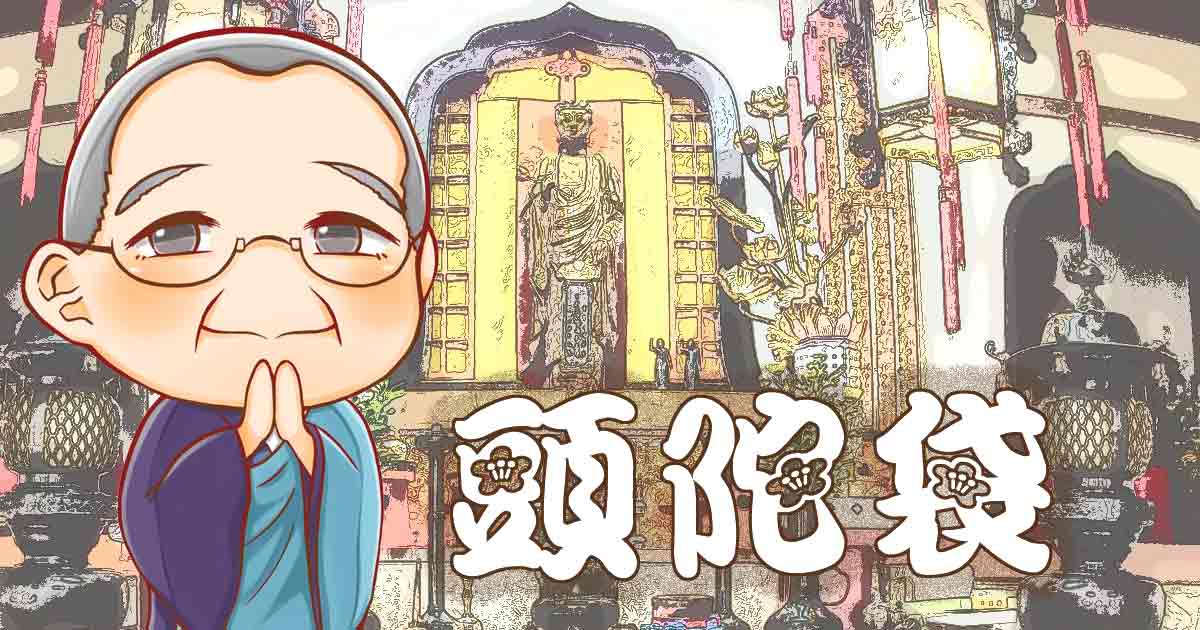

頭陀袋2024

頭陀袋2024お守りは自分の分身 お寺にお詣り下さる方から時々聞かれます。「和尚さん、どこのお守りが一番ご利益がありますか?」どうやらお守りというものを誤解しているようです。「お守りというのは、ご本尊様の分身。つまり仏様を一年の間、自...

頭陀袋2024

頭陀袋2024美濃(岐阜県)の名僧栄叡大師について 時は奈良時代、聖武天皇の時代にさかのぼります。天皇は深く仏教に帰依し国を安定するためには仏教の教えを守り教理に基づいた政治を行おうと努めました。わけても平城京には法隆寺、興福寺、薬師...

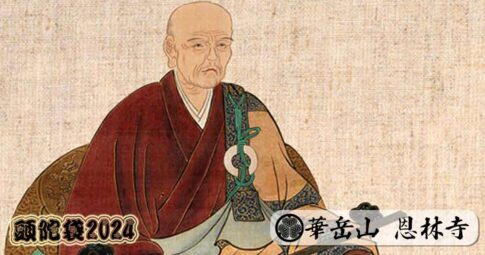

頭陀袋2024

頭陀袋2024沢庵禅師と柳生剣法 沢庵たくあん禅師という名前を聞いて思い起こされるのは沢庵漬け、大根の漬物ならだれでも知っている庶民の食べ物です。しかし沢庵禅師とはどんな和尚であったかはあまり知られていません。沢庵和尚は天正元年、但馬...

-485x255.jpg) 頭陀袋2024

頭陀袋2024お彼岸の話 私たちがお寺から頂く法要の案内には三仏会さんぶつえというものがあります。 この他に毎年、春と秋に行われる彼岸会、宗祖様を偲ぶ遠忌おんきなどがあります。お彼岸は春分と秋分の日を中日として前後三日、それぞれの一週...

頭陀袋2024

頭陀袋2024涅槃忌のお話 二月十五日は涅槃忌といって、お釈迦様が亡くなった日にちなんで御供養の法要を営みます。これを又は涅槃会と申します。涅槃とはインドの古い言葉(ニルグアーナ)を漢字に当てはめたものと思われます。迷いの日常が吹き消...

頭陀袋2024

頭陀袋2024ゆく年 くる年 ゆく年 『祇園精舎の鐘の声、所業無常の響きあり』平家物語の巻頭を飾るこの言葉はおごれるものも必ず滅びてゆく、というように何か寂しい印象ですが世の中、良い事も悪い事も待ったなしで過ぎ去ってゆく、ということを...

頭陀袋2023

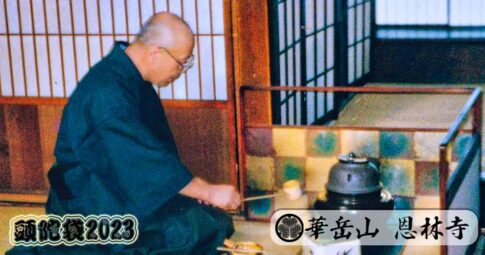

頭陀袋2023縁もゆかりも この九月十日、残暑厳しい日の午後、私はかねてからのご縁により飛騨国分寺において茶筅ちゃせん供養の法要に参列させていただき例年のように司会を務めさせて頂きました。今年は表千家同門会岐阜支部長様はじめ他二名の先...

寺報 頭陀袋

寺報 頭陀袋鉄眼禅師を救った 柳の一枝 これは鉄眼禅師が一切経(大蔵経)全巻木版印刷の発願されて全国を勧進行脚をし、江戸からの帰り道での話です。そんなことも知らない盗人は鉄眼禅師の後ろを追いかけていました。 この和尚は大金を持ってい...

寺報 頭陀袋

寺報 頭陀袋黄檗僧 高泉性潡こうせんしょうとん禅師 について 高泉禅師が黄檗山萬福寺の住職に就いたのは隠元禅師が亡くなられてからすでに二十年も経っておりました。 高泉禅師 高泉禅師は書や詩文に長じ、世の中では黄檗文化が再び開いたとま...